La trilogie de Patricio Guzmán (Chili), Nostalgie de la Lumière, Le Bouton de Nacre et La Cordillère des Songes, sera projetée au cinéma Le Studio à Aubervilliers le dimanche 13 octobre dans le cadre d’une journée ciné-brunch! Le premier film sera projeté à 11 heures, le deuxième à 14 heures 30 et le dernier à 16 heures 30. Les trois projections seront suivies d’un débat en présence de Sergi Ramos (CRIMIC), maître de conférences à Paris Sorbonne. La journée (et le festival) se conclura avec la remise des prix, en partenariat avec la Cinémathèque du Documentaire!

Article préparé par Eva-Rosa Ferrand Verdejo

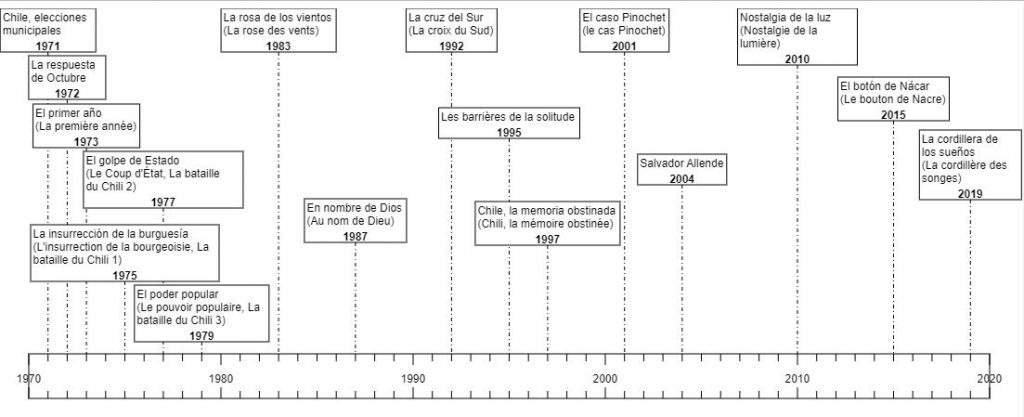

Suite au coup d’État du 11 septembre 1973, Augusto Pinochet et son gouvernement démantèlent rapidement l’industrie cinématographique qui commençait tout juste à fleurir. Parallèlement à un cinéma national qui peine à se développer et même à exister au Chili, le cinéma de l’exil se présente comme la voix alternative de tous les chiliens dont la liberté d’expression est violée quotidiennement sur le territoire national. On assiste alors à la naissance d’un cinéma de témoignage et au développement massif du cinéma documentaire. Miguel Littín, l’un des grands noms du « nouveau cinéma chilien » et l’un des principaux représentants du cinéma chilien de l’exil, parle même d’un « cinéma de résistance ». Le cinéma est alors conçu comme une véritable arme et pour Littín, comme pour tant d’autres, il est du devoir des cinéastes de s’armer de leur caméra et de dénoncer ce qu’il se passe au Chili. Lors des cinq premières années d’exil, c’est bien cette perception du cinéma qui domine et naissent alors certains des plus grands longs-métrages de l’histoire du cinéma chilien : La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, Il pleut sur Santiago d’Helvio Soto, Los puños frente al cañon d’Orlando Lübbert et Gustavo Ancelovici, Queridos compañeros de Pedro de la Barra, Los ojos como mi papá de Pedro Chaskel, No eran nadie de Sergio Bravo, No Olvidar d’Ignacio Agüero… tous dénonçant à leur manière la dictature, tous œuvrant pour la défense des Droits de l’Homme.

Cependant, en 1979, et à l’occasion du festival international de cinéma à Moscou où les artistes chiliens se réunissent afin de réfléchir aux perspectives du cinéma national, un débat éclate : le cinéma de l’exil doit-il se limiter à dénoncer la barbarie qui continue à se produire au Chili ? Ou, au contraire, peut-il enfin passer à autre chose ? Deux géants du « nouveau cinéma chilien » s’opposent alors : Raúl Ruiz et Miguel Littín. Ruiz, un des cinéastes les plus prestigieux (et les plus prolifiques !) du cinéma chilien, souhaite tourner la page, filmer d’autres choses, d’autres paysages, d’autres personnes, d’autres histoires. Ruiz est, en fin de compte, partisan de l’art pour l’art, ce qui fait de lui une exception parmi les « Nouveaux » cinéastes chiliens. Littín, en revanche, croit qu’il est de leur devoir, en tant que seuls cinéastes chiliens disposant d’une liberté de parole, d’assurer une forme de résistance face à la tyrannie- et ce, avec la seule arme dont ils disposent : leur caméra.

Patricio Guzmán ne prend pas part à ce débat et son art, d’ailleurs, se situe à mi-chemin entre les deux extrêmes. D’abord conçu comme un acte de résistance (La Batalla de Chile par exemple), les premiers films qu’il réalise depuis l’exil semblent céder le devant de la scène au fond, la forme ne constituant qu’une préoccupation secondaire. Mais peu à peu, Guzmán introduit l’art dans ses films, et en particulier les arts plastiques et la poésie. L’art devient un véritable élément de réponse à la problématique qu’il pose. Ainsi, comment oublier l’ouverture de Salvador Allende, où l’on revoit les célébrissimes images du bombardement de La Moneda, alors qu’en voix off Gonzalo Millán récite les vers de son « Poema 48 » ? Avec sa dernière trilogie (Nostalgia de la luz, 2010 ; El botón de nácar, 2015 ; La cordillera de los sueños, 2019), Guzmán fait un pas supplémentaire et entre dans le domaine du métaphorique, avec des images très travaillées qui reflètent une véritable préoccupation esthétique qui semblait être moins palpable auparavant. Nous proposons dans cet article d’étudier les deux premiers volets de la trilogie, en vue de la projection des trois films dans le cadre du Festival du Cinéma Documentaire de l’Institut des Amériques.

L’histoire des vaincus

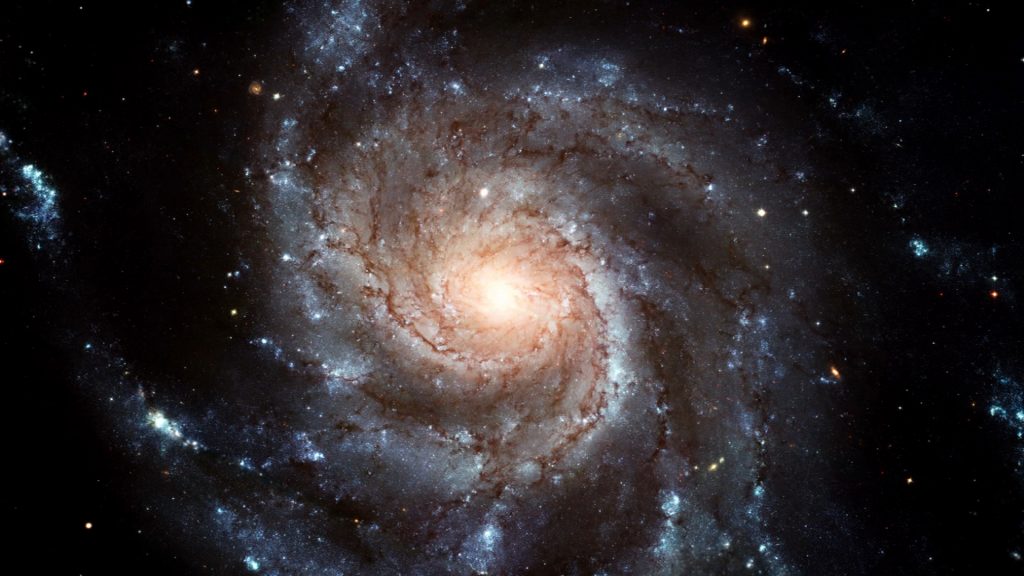

Les films de la trilogie se construisent de façon similaire : les éléments naturels caractéristiques du Chili servent de lien lyrique entre divers événements historiques. Ainsi, le désert d’Atacama, l’Océan Pacifique, la Cordillère des Andes et même les étoiles qui animent le ciel du nord du pays deviennent des catalyseurs d’histoires. Guzmán crée donc un pont entre l’immensément grand –la nature– et l’immensément petit –nous, les êtres humains et notre histoire. Les films s’intéressent à divers événements qui n’ont, en apparence, aucune connexion : la noyade d’un camarade de classe de Guzmán lorsqu’il était enfant, le génocide des indiens de la Patagonie, l’esclavage des mineurs au XIXème siècle, le passage des Incas à travers le désert, la dictature et ses ravages, les étoiles et les hommes qui les étudient… Bien qu’entièrement différents, ces événements suivent un même fil narratif : le temps qui passe, les morts qui se multiplient et l’Histoire qui se répète. Patricio Guzmán déclarait, au sujet de Nostalgie de la lumière :

Il y a toujours cette sensation qu’il manque quelque chose, et, au Chili, il manque la reconnaissance de la tragédie. Il y a des livres au Chili, des romans qui font la même opération que j’ai essayé de faire avec ce film. Mais on a toujours cette sensation d’une certaine impuissance parce que le gouvernement, les autorités, les institutions ne se sont pas occupées de ça, et donc il y a quelque chose d’inachevé. Il reste encore là des choses qui ne sont pas découvertes, c’est comme les momies dans le désert, il en reste beaucoup à découvrir, c’est pareil.[1]

Il s’agit donc de raconter l’histoire des vaincus, de ceux à qui l’on ne donne jamais la parole. Que ce soient les Indiens, les mineurs du XIXe siècle, les disparus de la dictature ou les femmes qui continuent à chercher les restes de leurs êtres chers dans l’immensité du désert, les films essayent de donner un espace d’expression à tous ceux que l’Histoire paraît avoir oubliés. Pour Guzmán, qui semble fasciné par « l’identité chilienne », ces personnages sont clé car ils constituent la preuve vivante que l’histoire du Chili n’est formée que par une répétition des mêmes faits de violence depuis l’arrivée des Espagnols, ou peut-être même depuis plus longtemps : ainsi dans Nostalgia de la Luz le camp de concentration de Chacabuco, dont l’on se souvient aujourd’hui car il a servi à emprisonner et torturer environ 3000 prisonniers politiques pendant la dictature, avait déjà servi de camp de concentration pour les mineurs qui étaient exploités et réduits à l’esclavage dans les salpêtrières. Dans El botón de nácar, apparaît l’Ile de Dawson, où les ministres du président Salvador Allende furent enfermés dans un camp de concentration par la dictature de Pinochet. Cette île avait également été le théâtre de la fin de l’extermination du peuple Selknam au XIXe siècle lorsque les survivants y furent également enfermés par l’État Chilien.

Aussi bien Nostalgia de la Luz que El botón de nácar se construisent sur une contradiction : le désert et l’océan étaient, pour les indiens du nord et de la Patagonie, des espaces de vie, d’échange. Les Selknams vivaient pratiquement sur l’eau : ils ne mangeaient que ce que leur apportait l’océan, ils se déplaçaient sur lui, ils lui faisaient confiance. Les Incas traversaient le désert afin de pouvoir réaliser des échanges commerciaux avec les tribus du sud : pour se repérer, ils dessinèrent des géoglyphes, aujourd’hui considérés comme des chefs d’œuvres de l’art précolombien. Le désert était donc traditionnellement un espace d’échange et de création. Puis éclata le coup d’État : on jeta les corps de centaines de victimes dans l’océan, on enferma des prisonniers dans les camps de concentration du désert, on cacha leurs cadavres dans des fosses communes sous le sable… Ces lieux qui autrefois étaient synonymes de vie sont devenus de véritables cimetières à ciel ouvert et les sentiments des habitants du Chili ont changé. L’océan inspire désormais de la crainte, et le désert est considéré comme un lieu stérile indigne d’une quelconque attention.

Tous ces moments peu glorieux du passé chilien sont exclus des livres d’histoire et la mission de Guzmán est celle de récupérer la mémoire perdue des vaincus. En ce sens, l’usage de la photographie, en particulier dans El botón de nácar, est intéressante. En effet, les photographies sont associées à la mort : dans La Chambre claire[2], Roland Barthes remarquait que les photographies rendent compte d’un « manque », d’une « disparition » et qu’elles ont en ce sens quelque chose de fantasmagorique. Ainsi, les personnages des photographies de Paz Errázuriz, utilisées par Guzmán, sont des fantômes attrapés entre deux temps : comme tout fantôme qui se respecte, ils semblent rester sur terre afin de réclamer une dette impayée. Guzmán, que ce soit dans ces deux longs métrages parvient, justement, à matérialiser cette absence, ce manque, en filmant, par exemple, ces objets abandonnés que plus personne n’utilise mais qui, associés au vent, continuent à faire de la « musique » et à rappeler la vie qui était et qui n’est plus. Cette absence que Guzmán parvient à filmer, et le mutisme qui caractérise les photographies sont combattus par le cinéaste qui tente de redonner une voix à tous ceux que l’on a fait taire par la force.

Un cinéma affectif

Toute la puissance des deux films provient de l’aspect affectif qui les caractérise : Guzmán semble adopter un point de vue ouvertement subjectif et rejeter le registre expositif qui caractérisait les films du début de sa carrière. La voix off ne cherche plus à assumer le rôle d’un historien : elle est désormais plus suggestive, plus implicite, ce qui fait que même les événements historiques sont racontés de manière métaphorique. Alors que dans ses premiers films Guzmán semblait vouloir se cacher derrière la caméra, il est désormais partout dans la narration : outre l’utilisation abondante par la voix off de la première personne du singulier, Guzmán fait appel à des événements qui ont marqué son histoire personnelle (la mort de son camarade d’école, par exemple, ou sa fascination pour l’astronomie) et retrace l’Histoire affective du film.

Outre le côté beaucoup plus personnel des œuvres, il semble y avoir un changement complet de registre : les films militants dont l’objectif semblait être de provoquer la révolte du spectateur font désormais partie du passé. Les deux premiers volets de la trilogie entrent dans le domaine de la métaphysique, du mystique, du poétique et il semblerait que les films ne se proposent plus d’apporter des réponses au spectateur mais de susciter en lui des questions. D’ailleurs, Guzmán expliquait à Frederick Wiseman :

J’aime bien avoir recours à la métaphore pour éloigner le documentaire des moyens conventionnels, et parce qu’elle est un instrument narratif d’une grande richesse qui suscite la réflexion chez les spectateurs. [3]

Guzmán fait ainsi appel à une série d’instruments poétiques : répétitions, métaphores, analogies, antithèses, parallélismes, travail sur le rythme, utilisation de leitmotivs (ombre versus lumière, immobilité versus mouvement, le temps qui passe, la vie et la mort, etc.). À tout ceci s’ajoute l’utilisation d’outils propres au cinéma comme le jeu d’échelles, particulièrement pertinent dans un film qui s’interroge sur la place de l’être humain dans l’immensité de la nature :

Quand tu regardes la Voie lactée à Atacama, et qu’à midi tu vois cette immense extension, surtout quand les femmes commencent à marcher et sont petites, petites comme des fourmis, qu’elles disparaissent à l’horizon – on a fait des « shoot » qui ne sont pas dans le film, où on voit les femmes apparaître comme de l’air, de l’atmosphère –, nous sommes très conscients de la dimension de l’espace, de cette chose infinie. [4]

Le film semble faire, par ailleurs, l’éloge de personnes qui se sont engagées sur le chemin de la résilience. Ainsi, la fille de disparus interviewée dans Nostalgia de la Luz, bien que clairement blessée par son histoire, semble faire la paix avec son passé lorsqu’elle déclare qu’il est « nécessaire qu’une étoile meure pour qu’une autre puisse naître ». Il en va de même pour ces victimes qui cherchent à reprendre le contrôle de ce qui a été volé : cet architecte qui reproduit de mémoire les plans du camp de concentration où il a été enfermé pour que l’on n’oublie jamais, cette exilée qui propose de soigner le corps et les esprits des victimes de la dictature, ces prisonniers qui se rappellent s’être réunis dans les camps de concentration afin d’apprendre l’astronomie et ainsi atteindre une liberté qu’on ne pourra jamais leur prendre. Dans La Batalla de Chile, Guzmán voulait montrer tous les points de vue, les différences idéologiques qui expliquent le coup d’État et la dictature. Dans Nostalgia de la luz et El Botón de nácar, Guzmán ne prétend pas être exhaustif, mais il rend hommage à tous ces personnages : les militaires ont voulu asservir les citoyens, faire disparaître les rêveurs et imposer un règne de terreur et de mort, mais toutes ces personnes filmées par Guzmán, qu’elles aient vécu ou non la dictature, sont la preuve vivante que les militaires ne sont pas arrivés à leurs fins.

Toute la grandeur de Guzmán se trouve là : il a été traumatisé par ce qui lui est arrivé et, comme il l’explique à Wiseman, il n’arrive pas à (ou il ne veut pas) en sortir :

Je ne peux pas m’éloigner de cette période. C’est comme si j’avais assisté, dans mon enfance, à l’incendie de ma maison et que tous mes livres de contes, mes jouets, mes objets et mes bandes-dessinées avaient pris feu sous mes yeux. Je me sens comme un enfant incapable d’oublier cet incendie qui, pour moi, vient de se produire. Chacun a sa propre notion du temps qui passe. Au Chili, quand je demande à mes amis s’ils se souviennent du coup d’État, beaucoup me disent que c’est déjà loin, que ça remonte à très longtemps. En revanche, pour moi, le temps n’a pas passé. C’est comme si cela s’était produit l’année dernière, le mois dernier ou la semaine dernière. C’est comme si j’étais enfermé dans de l’ambre, comme ces insectes de l’Antiquité figés pour toujours dans une goutte. Certains de mes amis me disent que je vis dans une sorte de « piège ». Je les observe et je me dis que la plupart d’entre eux paraissent plus vieux que moi et sont plus gros et plus courbés que moi. Je constate alors que je me sens pleinement vivant dans ma goutte d’ambre. [5]

Et le spectateur perçoit tout au long du film ce sentiment de vie dont Guzmán parle. Alors que la mort et la tragédie semblent omniprésentes dans les sujets choisis, les films sont un exemple de résilience et sont, en ce sens, lumineux :

Nous sommes entourés d’os, les momies, les os des disparus, les os qui sont dans les cabinets des archéologues, ce sont des tas, des tas, plein d’os ! Dans les services de l’institut médico-légal, ce sont aussi des tas, des tas, des tas d’os, mais malgré cette proximité avec les vestiges de la mort, on a fait ce film avec bonheur, et le film ressemble à ça, la luminosité du film, ce n’est pas un film sombre, ni du point de vue de l’image, ni du point de vue de la musique. Ça c’est une contradiction aussi parce que j’avais peur pendant le tournage de cette proximité avec les choses mortes, c’est comme tourner un film dans un dépôt de cadavres. Mais en même temps l’atmosphère qui vient du cosmos, la force, l’énergie et celle aussi qui vient de la terre, avec une belle et jolie ressemblance, déplacent le sentiment de la douleur à une autre forme de l’esprit, qui est un sentiment de recherche, de nous faire poser des questions, de me faire poser des questions, j’ai cherché à avancer avec douceur dans ce monde pourri… [6]

Conclusion

Ce que Guzmán propose dans cette trilogie, en fin de compte, c’est une réflexion autour de l’identité chilienne.

Le Chili, le pays le plus long du monde, ce sont des kilomètres d’océan d’un côté, de cordillère de l’autre, de désert au nord et de glaciers au sud. Le Chili, ce sont aussi des siècles de souffrance, de violence et d’injustice, fossilisés au fond du Pacifique, sur les flancs des Andes et dans le sable de l’Atacama. Le Chili, c’est une contradiction. Cet océan qui faisait vivre les populations autochtones – populations dont l’existence même a été mise en péril par l’État chilien –demeure aujourd’hui inexploité par le Chili. Le désert, autrefois source de richesse, est abandonné et n’attire plus que les touristes étrangers. Le Chili, c’est la négation constante de tout ce qui fait le Chili : la géographie si particulière du pays, son passé indien, son trauma récent. L’océan, la cordillère et le désert, trésors et source de vie pour les ancêtres des Chiliens, ne servent plus qu’à faire disparaître toute trace d’inhumanité et sont devenus, aujourd’hui, de véritables cimetières.

Mais le Chili, c’est aussi des gens qui, dans les pires moments de leur existence, ont su surmonter les difficultés et les tragédies et atteindre un degré de liberté que l’on ne peut qu’admirer. Ce sont des centaines de personnes qui luttent contre la destruction du temps et qui assurent la mémoire de ceux que l’histoire tente de faire disparaître. Les films de Guzmán nous laissent penser que, peut-être, l’existence de ces gens-là fait que les milliers de morts violentes qui parsèment l’histoire du Chili ne l’ont pas été en vain et que, bien que l’histoire semble imposer encore et encore le régime de la destruction et de la mort, le culte de la vie et de l’amour gagne toujours.

[1] Guzmán, Patricio, « À propos de son film Nostalgie de la lumière », Essaim, vol. 26, no. 1, 2011, pp. 115-135.

[2] BARTHES, Roland, La Chambre claire, Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil, Paris, 1980.

[3] « Patricio Guzmán et Frederick Wiseman parlent du bouton de nacre et de la nostalgie de la lumière », L’autre quotidien, 2015.

[4] Guzmán, Patricio. « À propos de son film Nostalgie de la lumière », Essaim, vol. 26, no. 1, 2011, pp. 115-135.

[5] « Patricio Guzman et Frederick Wiseman parlent du bouton de nacre et de la nostalgie de la lumière », L’autre quotidien, 2015.

[6] Guzmán, Patricio. « À propos de son film Nostalgie de la lumière », Essaim, vol. 26, no. 1, 2011, pp. 115-135.